Vemos con la memoria...las imágenes seguirán cambiando como siempre...ahora puedes vivir en un mundo virtual si quieres y quizá sea ahí donde acabe la mayoría de la gente, en un mundo de imágenes...algo que no se destruirá es el dibujo, hay muchas imágenes hechas a mano en el mundo digital...las marcas de las manos, literalmente, son de las primeras obras de arte que se conservan.

David Hockney

Borderless was such a new concept...not only visually appealing, but

tactile too.

Toshiyki Inoto

I use and see the emancipating and subversive potential of technology ... is based on deconstructing power structures as we konw them.

Nora Al-Babri

Una infraestructura es una arquitectura determinada por estructuras sociales, biológicas y tecnológicas que relacionan distintas prácticas organizadas por los grupos de práctica que la utilizan (Leigh Star, 1999). Si se disecciona una infraestructura es posible que se encuentren especificaciones técnicas, estructuras narrativas, tecnología, medios de comunicación, rasgos identitarios y procesos de grupos. Y... ¿esto funciona? Pues, parece que no. Lo que tiene valor en una infraestructura es su capacidad de soporte y su funcionalidad. Funcionalidad establecida por las distintas interacciones entre lo humano y lo no humano que determinan diferentes estilos de comunicación. Para poder aprehender e interpretar puntos de vista diferentes, es necesario estandarizar los métodos y delimitar los objetos actantes tanto los humanos como los no humanos ya que deben poder mantener su identidad y poder ser identificables en los distintos procesos de adaptación funcional (Tipier, 2009). Para que los humanos puedan interactuar, también es necesario que las infraestructuras dispongan de interfícies facilitadoras de las prácticas humanas organizadas en forma de un sistema de sustratos o niveles de concreción que permita un procesamiento modular definido por los distintos niveles de conexión. Los intercambios de contenidos deben realizarse siguiendo los estándares lingüísticos para permitir el desarrollo de una narrativa normalizada e identificable por parte de todos los actantes. Si se siguen

estas premisas y, en función de la familiaridad con las interfícies, las infraestructuras se van invisibilizando a los usuarios en la medida que ya no son necesarias para la comprensión de la entrada y salida de señales.

Los entornos digitales cumplen los requisitos para poder definirlos como infraestructuras. Estas infraestructuras serían invisibles a los diferentes actantes y, por este motivo, actuarían como cajas negras en las que las variaciones en las señales de entrada a la caja negra generarían variaciones en la señal de salida según la función de transferencia que define el comportamiento de la caja negra ante determinadas entradas. Bruno Latour (revisado por Fanjul, 2018) amplia el concepto de caja negra afirmando que este concepto es aplicable a una tecnología cuando funciona, cuando no da problemas. Así, una caja es tanto más negra cuanto mejor funciona y cuanto más tiempo lleva funcionando, ya que de esta manera es más fácil desatender a sus componentes. Las cajas negras no muerden y son muy útiles para avanzar, organizar y tomar decisiones teniendo en cuenta un número reducido de factores. Esto implica depositar la confianza en lo invisible. La propuesta de Latour es la de abrir las cajas negras para incorporar su análisis a los procesos de interpretación de señales. Es posible que la arquitectura de la sociedad- red admita la coexistencia de distintas infraestructuras para un mismo grupo social. Esto es posible si se admite la naturaleza de contenedor de la caja negra y su arquitectura modular a base de elementos intercambiables.

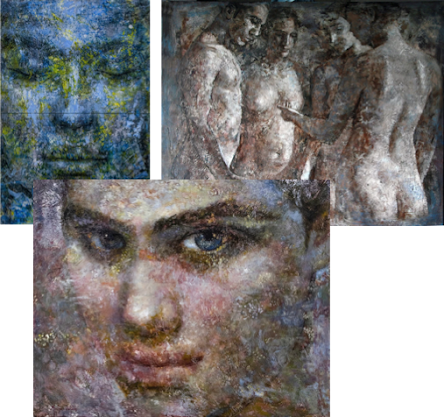

D. Hockney y M. Gayford (2018) proponen mantener la impronta de la mano humana en las obras en las que interviene la tecnología digital para no perder la referencia del discurso humano ni su motivación. Así, estos autores entienden la infraestructura digital como una herramienta que permite ampliar las posibilidades expresivas de las imágenes y sin capacidad creativa. Las obras digitales de Hockney mantienen el trazo y la pincelada como si se hubiera hecho sobre un lienzo. También encuadra sus obras dentro de un marco de referencia y marca así lo que se debe interpretar. Hockney no busca nuevas vivencias sino que intenta enriquecer el universo del dibujo mediante las herramientas digitales. La mano de Hockney indica que la caja negra digital está sometida a la motivación de todo acto humano creador de imágenes: la reducción a dos dimensiones de una realidad tridimensional.

De todas maneras, no hay que olvidar que vivimos en la sociedad de la performance que se expresa a través de un exceso de estímulos y de deformaciones que provocan distintas interpretaciones self y del entorno. Ahora, muchos buscan un conocimiento vivencial más que un relato detallado y parece que la caja negra digital lo hace posible. Esta participación del self del espectador en la narrativa de las obras se consigue, por lo menos en parte, con la eliminación de los marcos interpretativos y el uso de un lenguaje más directo que interpele a las emociones. Entonces, es necesario esconder la mano y dejar que el observador se pierda en la obra. Así, la huella de la mano se convierte en un clic al aire. Como ejemplo de esta propuesta de institución se puede citar el Mori Building Digital Art Museum de Tokio (http://borderless.teamlab.art). Museo inaugurado el 2018 y creado por el colectivo TeamLab Borderless. Este grupo fue fundado por Toshiyuki Inoko con la finalidad de expandir el arte y eliminar las barreras entre el trabajo de creación y el espectador. Este grupo contempla la caja negra digital como un contenedor y selecciona la tecnología según el tema del trabajo. El mundo digital no sólo expande las obras de arte sino que también puede expandir la mente del observador (Insko, 2017). Uno de los objetivos de este grupo consiste en la exploración de las interrelaciones entre el self y el mundo mediante la generación de nuevas formas de percepción. En el museo se han eliminado los trazados de rutas de visitas de tal manera que el espectador debe realizar un paseo aleatorio por las instalaciones. Esto provoca la asignación de un valor de aquí y ahora a las obras que fuerza a una toma de autoconciencia plena. Además, la eliminación de los límites de las obras eliminan el lenguaje estandarizado de las interfaces y el intercambio de reglas de interpretación entre la obra y el espectador lo que fuerza a una visión vivencial de las obras (Leigh Star and Grinsemer, 1989). Esta relación directa con los objetos genera sensaciones táctiles además de la sensación de vivir un presente único. Así, la contemplación de iteraciones de objetos se perciben como elementos completamente nuevos.

Mientras que el TeamLab explora las interrelaciones entre el self y el mundo mediante la generación de nuevas percepciones, otro grupos, como los recogidos en http://hackur.io, proponen abrir las cajas negras y publicar sus contenidos ya que los contemplan como objetos de interés público. El mundo digital ha cambiado muchos significados y es posible que no seamos conscientes de ello. Ahora, conocer es sinónimo de manipular y comprender implica una interacción. Si como objetos narratológicos sólo se utilizan cajas negras sólo se podrán comprender sus funciones más inmediatas y se corre el riesgo de convertirse en elementos de poder generadores de posverdades.

Los grupos inscritos en la cultura hack proponen la apertura de las cajas negras para poder comprender su naturaleza y el funcionamiento de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, el arte y la sociedad (Loredo, 2009) y son estas relaciones las que deben contextualizar todos los actos comunicativos.

Hackur.io es un portal de vídeos que recoge los distintos temas tratados en el entorno hacker. Estos vídeos ponen de manifiesto su postura crítica con los sistemas de poder que se materializa mediante la escritura de códigos y la liberación de datos. Afirman que el poder se ejerce desde dentro de las cajas negras y son partidarios de hacer públicos sus contenidos para así, poder reformular los derechos y las libertades en el mundo digital. Como ejemplo, se puede citar el trabajo de Al-Badri i Nelles (2017) que realizaron un escaneo de guerrilla del busto de Nefertiti en el Museo de Berlín. Esta obra ha dado lugar a la presentación de una contranarrativa del relato oficial de la noción colonial de propiedad en Alemania. Estos artistas también proponen distintos aspectos de la tecnología digital aplicables a la descolonización de los museos.

En estas líneas se han presentado tres maneras distintas de abordar una misma tecnología. Aunque parezca que hemos conquistado algo, es muy probable que las viejas instituciones de poder se hayan disfrazado de bit. Y, es que mientras tengamos visiones parciales y sesgadas sólo conseguiremos efectos efímeros como reflejos de lo que nunca hemos dejado de ser, unos monos curiosos.

Bibliografía

Al-Badri, N. y Nelles, N. (2017) https://www.cccb.org/en/multimedia/videos/the- influencers-2017-nora-al-badri-nikolai-nelles/227995

Fanjul, M. (El País, 10- mayo-2018) Cajas negras y sonámbulos. ¿Sabemos lo que hay dentro de la tecnología?esconder

Hockney, D. y Gayford, M. (2018) Una historia de las imágenes. Ed. Siruela pp 270- 296.

Insko, T. (Studio International, 26/02/2017) We are exploring the ways in which the relationships betwen people can be changed through art. http://www.studiointernational.com

Leigh Star, S. and Grinsemer, J.R. (1989) Institutional Ecology, translations and boundary objects: Amateurs and Profesionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science 19(3): 384-420.

Leigh Star, S. (1999) The etnography of infraestructure. American Behavioral Scientist